Im Laufe eines Tages begegnen einem häufig unzählige Personen. Dass angesichts des meist hektischen Alltags nicht jedes Gesicht langfristig im Gedächtnis bleibt, ist selbstverständlich. Bei gewissen Menschen ist dieser Gedächtnisverlust jedoch so stark ausgeprägt, dass ihnen selbst Gesichter von Freunden und Familienmitgliedern befremdlich vorkommen – sie leiden an sogenannter Prosopagnosie. Der renommierte Neurowissenschaftler Valentin Riedl beschäftigt sich schon seit langem mit diesem neurologischen Defizit und engagiert sich aktiv für mehr Aufklärung und Toleranz.

Was wird unter Prosopagnosie verstanden?

Prosopagnosie definiert die Unfähigkeit, Menschen anhand ihres Gesichts zu identifizieren. Betroffene sind zwar dazu in der Lage, das Gesicht optisch wahrzunehmen, sie sind also nicht erblindet, jedoch sehen für sie alle Gesichter gleich aus. Sämtliche individuellen Merkmale der menschlichen Physiognomie, an denen die meisten Personen Menschen wiedererkennen, können von Prosopagnostikern nicht ordnungsgemäß perzipiert werden. Die Mehrheit der Betroffenen weist allerdings keine Komplikationen bei der Wahrnehmung, Verarbeitung und Erkennung von anderen Objekten, Gebäuden oder Landschaften auf – die Beeinträchtigung ist somit ausschließlich auf das Gesicht beschränkt.

Angeboren oder erworben?

Die genauen Hintergründe dieser neuronalen Beeinträchtigung sind bislang noch ungeklärt. Medizinisch wird die Krankheit allerdings in zwei Arten unterteilt: die angeborene und die erworbene Prosopagnosie. Während die genuine Variante vermutlich vererbt wird, handelt es sich bei der weniger verbreiteten erworbenen Form um das Resultat schwerer zerebraler Verletzungen gewisser Gehirnbereiche, die für die Gesichtsverarbeitung zuständig sind. In seltenen Fällen ist das Auftreten des kognitiven Defizits auf ein Schädelhirntrauma oder einen Schlaganfall zurückzuführen.

Soziale Ausgrenzung im Alltag

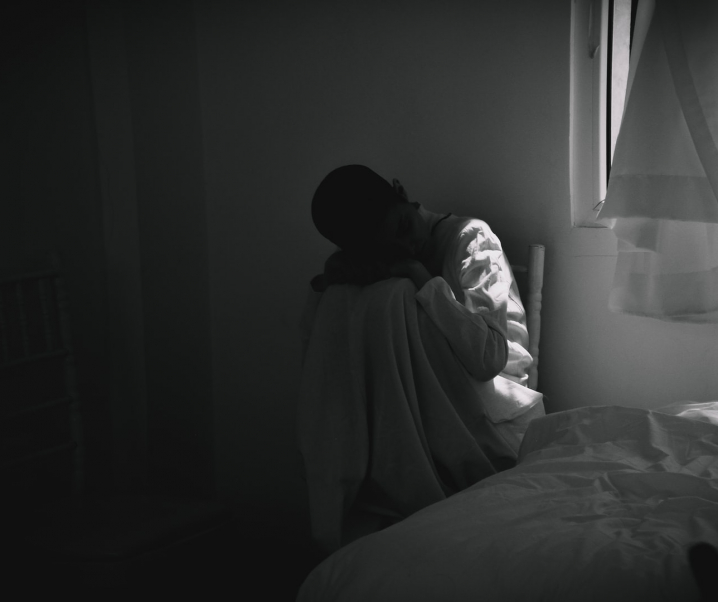

Viele Betroffene sind sich jahrelang nicht darüber im Klaren, dass sie Gesichter anders wahrnehmen als ihre Mitmenschen. Da Prosopagnostiker weder dazu in der Lage sind, die Mimik ihres Gegenübers korrekt zu interpretieren, noch Alter und Geschlecht anhand des Gesichtes ableiten können, treten insbesondere im sozialen Bereich oftmals schwerwiegende Probleme auf. Betroffene werden häufig vorschnell als asozial, eigenartig oder schlichtweg arrogant abgestempelt, da sie Bekannte nicht wiedererkennen und folglich auch nicht dazu fähig sind, sich an den kommunikativen Kontext anzupassen. Die wiederholte Ablehnung und das mangelnde Verständnis seitens der Mitmenschen führt bei Betroffenen häufig zu großer Unsicherheit, gestörter Selbstwahrnehmung und Depression.

Hilfreiche Strategien schaffen Abhilfe

Bislang konnte noch kein medizinischer Behandlungsansatz entwickelt werden, um eine Gesichtsblindheit zu heilen. Im Rahmen therapeutischer Sitzungen erlernen Prosopagnostiker allerdings hilfreiche Strategien, um ihr Gedächtnisdefizit zu kompensieren und somit von einem erfüllten Sozialleben zu profitieren. Die meisten neuropsychologischen Therapiekonzepte fokussieren sich auf die gezielte Wahrnehmung von Haltung, Gang, Stimme sowie Gestik ihrer Mitmenschen. Auch besonders auffallende Attribute wie Narben, Brillen oder extravagante Frisuren helfen Betroffenen, eine Person im Gedächtnis zu behalten.

Filmprojekt für mehr Toleranz

Um der Gesellschaft einen Eindruck in den Lebensalltag einer Betroffenen zu verschaffen, brachte Dr. Riedl den Dokumentarfilm „Lost in face – Die Welt mit Carlottas Augen“ auf die Leinwand. In seinem cineastischen Werk legt der Neurologe das Augenmerk auf die wiederkehrenden Schwierigkeiten, mit denen sich Prosopagnostiker im kommunikativen Bereich konfrontiert sehen sowie konstruktive Bewältigungsstrategien, die ihnen den sozialen Umgang erleichtern. Der Experte hofft, die allgemeine Bevölkerung durch dieses Filmprojekt für die neurologische Störung zu sensibilisieren, sodass Prosopagnostikern zukünftig mehr Verständnis entgegengebracht wird.

Was meinen Sie?