Bereits vor einigen Jahren brachten Forschungsarbeiten Hinweise auf die Beteiligung von Darmbakterien an der Entstehung von Depressionen hervor. Wissenschaftlern aus Österreich ist es nun gelungen, weitere Erkenntnisse zu dem Thema zu gewinnen, wie genau Darmbakterien, das Immunsystem und das Übergewicht psychische Erkrankungen auslösen können.

Gehirnstrukturen verändern sich

Vor kurzem berichteten deutsche Forscher über ihre Untersuchung des Einflusses der Darmflora auf das Körpergewicht. Schon lange ist bekannt, dass die Darmbakterien die körperliche Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Doch auch über die Psyche sollen sie große Macht besitzen. Österreichische Wissenschaftler haben nun neue Entdeckungen gemacht, wie genau Darmbakterien zu Depressionen führen können.

Dem allseits bekannten „Bauchgefühl“ liegt eine reale medizinische Basis zugrunde. Laut einem Artikel des „scilog“, dem Magazin des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), verfügt der Darm ein eigenes Nervensystem, welches wegen seiner Größe und Komplexität auch als „Bauchgehirn“ bezeichnet wird. Dieses ist eng mit dem Gehirn verbunden. Auf diese Weise bewirken Prozesse im Darm Veränderungen im Gehirn und umgekehrt – psychische Vorgänge beeinflussen den Darm. Noch ist jedoch nicht ganz klar, wie ausgeprägt dieser Zusammenhang ist und wie genau er funktioniert. Es existieren aber klare Anzeichen dafür, dass der Darm an der Entwicklung psychiatrischer Krankheiten beteiligt sein könnte.

Das Forschungsteam um Peter Holzer, Professor für Experimentelle Neurogastroenterologie an der Medizinischen Universität Graz, untersucht die Wechselwirkung zwischen Darm und Gehirn. Nun konnte die Gruppe im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt einige exakte Faktoren feststellen, die bei Mäusen zu psychischen Veränderungen führen können.

Gehirn und Darm sind untrennbar verbunden

Die Wechselwirkung zwischen dem Nervensystem des Darms und dem Gehirn ist bereits seit Langem bekannt, doch zu der direkten Nervenleitung kommen die vielen Darmhormone, die Botschaften an das Gehirn weitergeben, sowie ein komplexes Immunsystem, welches bei Stimulierung Botenstoffe sendet. Innerhalb der letzten Jahre ist das Mikrobiom des Darms noch hinzugekommen. Somit existiert eine große Anzahl einzelliger Lebewesen, die ebenfalls Stoffe aussenden und wahrscheinlich eine essenzielle Rolle im Informationssystem innehaben.

Holzer zufolge sei diese Verbindung zahlreichen Menschen bekannt, aber dass so viel Information aus dem Darm an das Gehirn gesendet wird, ist den wenigsten tatsächlich bewusst. Die Daten werden in Gehirnregionen geleitet, die für Stimmung und Emotionen bedeutend sind.

Gefühl der Krankheit entsteht

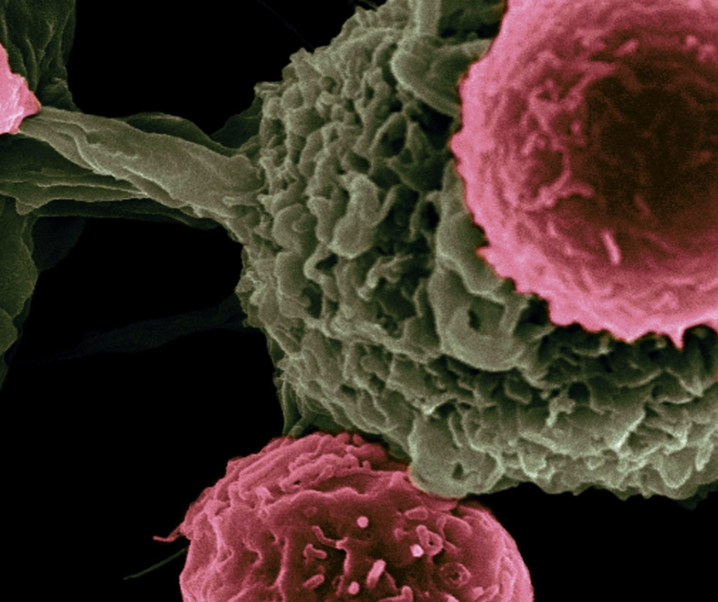

Die Grazer Wissenschaftler beschäftigten sich mehr als fünf Jahre lang mit verschiedenen Signalwegen, durch welche Darmvorgänge das Gehirn beeinflussen können. Ein Part des Projekts sollte aufdecken, auf welche Art bestimmte Bakterien im Darm das Immunsystem warnen und so ein Krankheitsgefühl hervorrufen.

Das Immunsystem lernt bereits im Säuglingsalter die Mikroorganismen im Darm anzunehmen. Passieren manche der von Bakterien erzeugten Stoffe allerdings die Darmwand, so kommt es zu einer Immunreaktion und ein Krankheitsgefühl entsteht.

Das Forschungsteam nahm explizit das sogenannte „Endotoxin Lipopolysaccharid“ (LPS) unter die Lupe. Dieses wird von bestimmten Darmbakterien abgesondert und regt das Immunsystem an, sodass ein Gefühl der Krankheit entwickelt wird. Eine bakterielle Infektion führt dazu, dass man sich müde fühlt und lieber zurückziehen möchte. Auch Appetitlosigkeit und Muskelschmerzen sind typisch. Für den Körper sind dies vernünftige Reaktionen. Er ist damit in der Lage die Infektion besser zu bekämpfen. Mittlerweile gibt es aber Anzeichen dafür, dass Darmbakterien diese Reaktionen auslösen könnten, auch wenn es zu gar keiner Infektion gekommen ist.

Die Forscher konnten nachweisen, dass „Peptidoglykane“, also andere von Bakterien produzierte Stoffe, die Wirkung von LPS intensivieren. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Lipopolysaccharid nur einer von vielen Faktoren bei der Entwicklung psychischer Krankheiten ist.

Adipositas steigert das Depressionsrisiko

Zusätzlich ist bereits bekannt, dass starkes Übergewicht die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, erhöht. Seit ungefähr 15 Jahren weiß man zudem, dass sich die Darmflora bei gesunden und sehr übergewichtigen Personen signifikant unterscheidet. Ein Resultat der Forschungsarbeit gibt nun konkrete Hinweise auf die Prozesse im Darm, die depressives Verhalten hervorrufen können.

Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, bekamen Mäuse eine Hochfettdiät. Anschließend wurde ihr Verhalten untersucht. Dabei wurden nicht nur im Gehirn die für eine Depression typische chemische Veränderung beobachtet, sondern auch Verhaltensänderungen festgestellt, welche mit Depression in Zusammenhang gebracht werden.

Bei Mäusen ist es nicht so einfach depressive Verstimmungen zu diagnostizieren. Bei den Nagern mit der High-Fat-Diät zeigte sich jedoch das für depressive Menschen typische anhedonische, also lustlose, Verhalten. Darüber hinaus wurde den Versuchstieren normales Wasser angeboten und Zuckerwasser als Alternative. Die gesunden Mäuse präferierten das Zuckerwasser, die anderen taten dies nur zu einem kleinen Teil.

Um zu klären, ob Darmmikroben tatsächlich eine Rolle bei der Entwicklung von depressivem Verhalten nach einer Hochfettdiät spielen, wurde das Darmmikrobiom schließlich mithilfe von Antibiotika stark limitiert. Die Resultate sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Potenzieller Signalweg entdeckt

Die Wissenschaftler haben es geschafft einen möglichen Signalweg zu identifizieren, wie genau eine High-Fat-Ernährung Depressionen auslöst. „Leptin“, ein Hormon, das von Fettzellen ausgesendet wird, leistet dabei offensichtlich einen großen Beitrag. Tiere, die kein Leptin produzieren können, legen durch fettreiche Nahrung zwar im selben Maß zu wie andere Tiere, weisen allerdings keine Tendenz zu depressivem Verhalten auf.

Die Rolle von Leptin ist bisher nicht vollständig geklärt, es scheint jedoch eindeutig wichtig zu sein. Peter Holzer nimmt an, dass die Ausschüttung des Hormons mit kurzkettigen Fettsäuren verbunden ist, welche von Mikroorganismen im Darm aus faserreicher Nahrung erzeugt werden. Somit kommt der Darmflora scheinbar eine essenzielle Rolle zu, wenn es um Depressionen als Folge von Übergewicht geht.

Was meinen Sie?